お香の起源

“沈水、淡路の嶋に漂著れり”

お香の起源は、パミール高原(その大部分は現在のタジキスタンに含まれる)に発するといわれ、その後インドに伝わりました。紀元前5世紀後半「釈迦」による仏教が興ると、焼香としての「香」が盛んに奨められ、仏教の伝播とともにお香は中国を含め各地へ伝わっていきました。

我が国では、『日本書紀』に“推古3年(595年)の夏4月、淡路島に沈水(ちんすい)が漂着した”と記されており、これがお香に関する最古の記録になります。

- 「日本書紀」巻第二十二より

- 三年夏四月 沈水漂著於淡路嶋 其大一囲 嶋人不知沈水以交薪焼於竈 其烟気遠薫 則異以献之

- 西暦595年、長さ8尺(2m以上)の流木が淡路島の西岸に漂着しました。

島民たちはそれをただの流木だと思い、ほかの薪と一緒に竃の薪としてくべたところ、煙とともに素晴らしい香りが遠くまで広がり、島民たちはその流木を朝廷に献上しました。

このことは聖徳太子の目に触れることとなり、太子はすぐにそれを「沈香木(ジンコウボク)」と見抜いたといわれ、同様の記述が『聖徳太子傳歴』にも記されています。

- 「聖徳太子傳暦」より

- 夏四月 著淡路島南岸 島人不知沉水 以交薪燒於竈 太子遣使令献 其大一圍長八尺 其香異熏 太子觀而大悅 奏曰 是爲沉水香者也 此木名栴檀香木 生南天竺國南海岸

伝説をいまに残す

枯木神社

枯木神社西暦595年に淡路島に流れ着いた香木は、朝廷に献上されたのち、聖徳太子が観音像をつくったとされています。

淡路島の海岸沿いにたたずむ枯木神社には、今もその香木をご神体として大切に祀られています。

香木伝来記念碑

香木伝来記念碑また、淡路島にある伊弉諾神宮境内には、香木伝来を記念して石碑が建てられています。

お香の発展

変化、時代とともに

仏教が日本に伝えられたのは、538年とされており、仏教儀式と供香(焼香)との関連からも、日本のお香の歴史は595年よりも早く始まっていたと思われます。奈良時代には、唐の僧「鑑真和上」が来朝し、さまざまな香薬と焼香などの調合技術を伝えたことで、“日本の香=薫物(たきもの)”は発展し、空薫物(からたきもの)(※)が生まれました。平安貴族たちは、より優美な芳香を求め、その調合を洗練させ、遊技の「薫物合せ」を生むこととなります。

この日本独自の香りの文化は、この後の香道が形成される源となります。優雅な王朝時代から武家の時代へと移行してくると、複雑な薫物の香りに代わり、香木一木(いちぼく)の香りが好まれるようになり、さまざまな香木の香りを聞き比べる「聞香(ききこう・もんこう)」へと発展しました。そして室町時代になり「香道」が成立することとなります。

お香は、茶道ではお茶席を清めるため炉で焚いたり、寺院では燃える長さで時刻を知る時計(香時計・香盤)として用いたりしていました。それ以外に着物に香りを移す伏籠(ふせご)、鞠香炉(まりこうろ)など、さまざまな使い方をされてきました。葬儀での「香典」も元々は仏前に香(お線香)を供えることを意味していましたが、現代では香の代わりとして現金が渡されるようになりました。このようにお香は日本における長い歴史の 中で、さまざまな形で時代の移り変わりとともに根付いてきたのです。

※空薫物とは…

仏教の供香から離れ、香り自体を楽しむもの。練り香の原形。

お線香の歴史

「お線香」という棒状のお香が初めてつくられた時代については、

- 天正年間(1573~1591年)に、中国から大阪・堺あるいは長崎にその製法が伝えられた

- 寛文二年(1662年)五島一官が中国福州から伝え長崎で開始

といったようなさまざまな説があります。

明確ではありませんが、江戸時代初期には現在の「お線香」と呼ばれる形状のお香はつくられていたようです。

お線香は「慈悲の心」を表しているといわれています。

お線香を焚き、その香りが広がることで慈悲が平等に行き渡るという意味があるとされています。

香りの分類

変化、時代とともに

香道において、香は「香木=沈香」です。

香木の分類や鑑賞の基本となるのが「六国五味(りっこくごみ)」といわれるもので、室町時代、足利義政の臣、志野宗信が中心となって、多量多種類の香木の分類を完成させたといわれています。

六国五味とは

昔は香りを「木所(きどころ)といって産地名で分類していました。

それが時が経つにつれて、その産地の香木の特徴を持っている木をすべてそれに当てはめ、品質によって香木を分類するようになりました。

(その香りの特性で分けていたため、必ずしも現在の産地と合うとは限りません。)

- 伽羅(キャラ)

- 産地ベトナム

- 香り

その様やさしく位ありて苦を立てるを上品とす。

自然とたをやかにして優美なり、

譬へば宮人の如し。

(『六国列香之辨』より - 伽羅はインドのサンスクリット語で「カーラ・アグル=黒い」という言葉に由来する。

- 羅国(ラコク)

- 産地タイ(暹羅(シヤム)国)

- 香り自然と匂ひするどなり、

白檀の匂ひありて多くは苦を主る。

譬へば武士の如し。

(『六国列香之辨』より)

- 真那伽(マナカ)

- 産地マレーシア(マレー半島のマラッカ)

- 香り匂ひ軽く艶なり。早く香のうするを上品とす。

香に曲ありて、譬へば女のうち恨みたるが如し。

(『六国列香之辨』より)

- 真南蛮(マナバン)

- 産地インド南西部マラバル地方

- 香り味甘を主るもの多し、

銀葉に油多くいづること真南蛮のしるしとす。

然れども、外の列にもあるなり師説を受くべし、

真南蛮の品は伽羅をはじめその余の列よりも

誠にいやしく、譬へば百姓の如し。

(『六国列香之辨』より)

- 寸聞多羅(スモタラ)

- 産地インドネシア(スマトラ)

- 香り前後に自然と酸きことを主る、伽羅にまがふ。

然れども位薄くして賤しき也。

其品譬へば地下人の衣冠を着たるが如し。

(『六国列香之辨』より)

- 佐曽羅(サソラ)

- 産地不明

- 香り匂ひ冷やかにて酸し、

上品はたき出し伽羅にまがふ也。

自然に軽く余香に替わり、

其品譬へば僧の如し。

(『六国列香之辨』より) - インドのデッカン州のブーナ地方にあるサッソール、サスバール、サスバードのどれかの音とされているが諸説あり。

香りの特性の表現は、味覚の要素に変えて表現していました。

その当時の人々は、一つの香木をとって、それがどこの産地(=六国)で、どんな香り(=五味)に属するかを聞き分け、珍重したといわれています。

お香の原料

お香は多種多様な原料の調合によってつくられますが、一般的なものは、基礎材として椨粉(タブコ)(※1)に香料を混ぜ合わせ色をつけて製造されます。

香料は、植物性のものと動物性のものに大きく分けられます。

天然の香料には、以下のものがあります。

- 人為的に増やせない植物性の伽羅や沈香、動物性の竜涎香(リュウゼンコウ)や麝香(ジャコウ)など

- 人為的に増やせる白檀・桂皮・丁子などの生薬

- 香水などにも使われるローズや柑橘系の香油など

薫寿堂で使用している香料は、IFRA(※2)等が定める実施要綱に準拠したものを使用しています。

(※1)椨粉とは…

東南アジアなど暖かい土地に産する常緑樹である椨の樹皮を乾燥し、粉末にして使用したもの。ほとんど無臭で香木・香料を添加しても香りを損なわず、水分を加えると粘りも出るため、つなぎの役割として広く使われています。

(※2)IFRAとは…

International Fragrance Associationの略。世界的規模で、人や環境に対しての安全性を自主規制(実施要綱の制定:香料の使用基準・使用制限、使用禁止など)という手段で確保する団体です。

基材

- 椨(タブ)

- クスノキ科の常緑高木で別名「イヌグス」ともいう。

この木の樹皮を粉にし、お香やお線香の基材・つなぎとして利用する。

- 炭粉末(スミフンマツ)

- 木炭等を粉々にしてパウダー状にしたもの。

煙の少ないお香やお線香の基材として使用される。

香木

- 沈香(ジンコウ)

- ベトナムやインドネシア、インドで産出されるジンチョウゲ科の常緑高木。

木部に分泌・蓄積された樹脂を乾燥させたもの。

原木は非常に軽いが、樹脂が沈着することで水に沈むようになり、その名前の由来となった。

- 伽羅(キャラ)

- 沈香の一種で、その最上品が「伽羅」として考えられ、非常に貴重なもの。

独特な芳香を放ち、香道に使用される主な原料となっている。

- 白檀(ビャクダン)

- インドやインドネシアで多く産出されるビャクダン科の半寄生常緑高木。

インド・マイソール州の白檀が最高品質とされ「老山白檀(ロウザンビャクダン」と呼ばれている。

香料のほか、仏像や扇子、念珠等の原材料としても使用されている。

生薬(植物性香料)

- 大茴香(ダイウイキョウ)

- 中国南部やインドシナ半島北部などに自生するモクレン科の常緑灌木の果実を乾燥させたもの。

八つの角のような形をしていることから「八角(ハッカク)」「スターアニス」とも呼ばれて、香辛料や健胃剤としても使われている。

- 桂皮(ケイヒ)

- 中国南部やベトナムなどに産するクスノキ科の常緑高木の樹皮を乾燥させたもの。別名「シナモン」。

日本では同属の植物「ニッケイ」の根皮から製する日本産桂皮を産出する。

食品香料のほか、健胃剤、解熱剤としても使われている。

- 丁子(チョウジ)

- インドネシアなどに産するフトモモ科の常緑香木の花蕾を乾燥させたもの。

別名「クローブ」。

香辛料として広く用いられている。

- 龍脳(リュウノウ)

- インドネシアなどに産するフタバガキ科の常緑高木から採取される結晶状のもの。

防虫剤や防腐剤として古くから使用されている。

- 甘松(カンショウ)

- 東インドや中国などに産するオミナエシ科の多年草の根や茎を乾燥させたもの。

別名「スパイクナード」。

聖書の中でマリアがイエスの足に塗ったとされるもの。

動物性香料

- 麝香(ジャコウ)

- 中国雲南地方・四川省やチベットに生息する雄のジャコウジカの香嚢(包皮腺)を乾かしたもの。

一頭で約30gしか採取できず、非常に高価。それ自体は強い悪臭を放つが、微量を溶剤で希釈すると芳香を発する。

※1973年ワシントン条約により輸入が禁止されている。

- 竜涎香(リュウゼンコウ)

- アフリカ・インド・スマトラ・日本・ブラジルなどの海上で発見されるマッコウクジラの腸内に発生した病的結石と考えられる異物を乾燥させたもの。

別名「アンバーグリス」。

保存剤や保香剤として用いられている。

※1986年商業捕鯨が禁止されたため、現在は入手困難になっている。

- 貝香(カイコウ)

- 主にアフリカに産する巻貝の蓋。

熱を加えることにより芳香を発し、香りを長持ちさせる保香剤として用いられている。

その他香料

- ラベンダー

- 紫色の米粒ほどの花が夏になると咲き清々しい芳香を発する。

ローマ人によって広められ、エリザベス1世朝以降のイギリスでは、衣服に香りを付けたり、頭痛・風邪などを治すために用いるなど広く利用されていた。

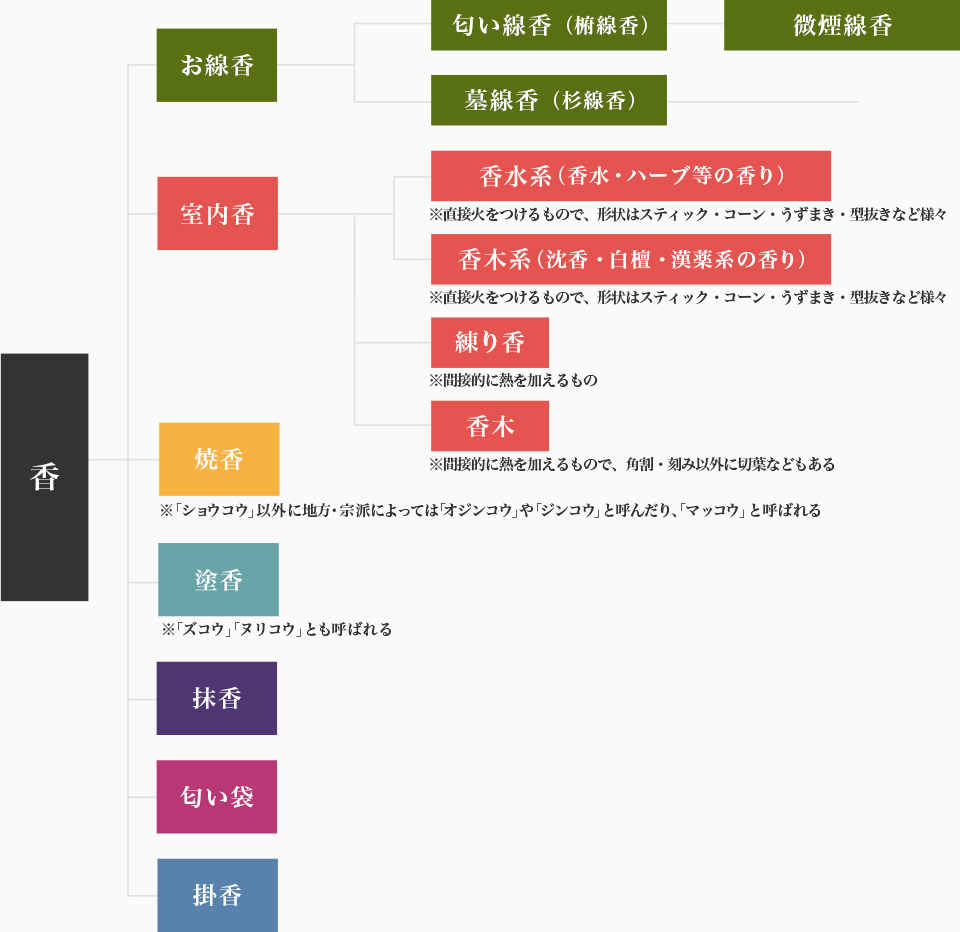

お香の分類

「香」とは下図のようにお線香から掛香までを含む総称です。

一般的な呼び方

お線香

- 匂い線香(仏壇用)

- クスノキ科の一種である、椨(タブ)と呼ばれる木の樹皮粉末を基材に、各種の香木・香料を調合した香りを加えてつくられます。

現在、各寺院や広く家庭でも使用されており、一般家庭では長さ約14cmのものを用いますが、寺院などでは60cmを超えるものもあります。

断面は丸状のものと角状のものがあり、また特殊なものでは、長時間燃え続ける「巻線香」(伸ばすと約2.2mもある)や燃えた灰の上に経文の字が浮き出る板状・棒状のお線香もあります。

- 微煙線香

- 今日よく使われている“煙の少ないお線香”も「匂い線香」に入ります。

ベース材を椨粉だけでなく木炭・活性炭などを使うことにより、煙が抑えられたお線香です。

香料も従来の漢薬系香料から香水系などの液体香料が主体になることが多いようです。

- 杉線香(墓参用)

- 杉の葉を乾燥し粉末にしたものを原料にして製造され、煙の多い杉特有の匂いがするお線香です。

お墓など戸外で用いられ、一般的に「墓線香」とも呼ばれています。

室内香(お香)

一般的にスティック状の長寸・短寸、コーン型、うずまき型(スパイラル/コイル)などがあり、生活の様々なシーンで香りを楽しむものです。

- スティック

- 最も一般的で種類が多いタイプです。

一定の火力で燃え、折って使用しやすいためお好みの長さで使用できます。

- コーン

- 短時間で香りが広がりますが、下部が太いため途中から一気に煙が増します。

また途中で消すなど適量の使用は困難です。

- うずまき

- 長時間香りを楽しみたいときなどに適しています。

広い部屋や常に出入りがあり、風通しのよい場所などに向いています。

- 練り香

- 香木・漢薬香料を梅肉、ハチミツ、清酒で練り合わせてつくった湿った丸薬状のお香。

沈香ベースの香りのものが多く、お茶席や高級料亭などでよく使われます。

- 香木

- 代表的なものは、沈香・伽羅・白檀です。

角割や刻み以外に姿物としても販売されており、白檀については薄くスライスした切葉もあります。

焼香(ショウコウ)

沈香・白檀などの香木や生薬などを刻んで混ぜ合わせたもので、直接炭火の上にのせて焚きます。

使用される香木・香料の数によっては「三種香」「五種香」「七種香」「九種香」「十種香」などと呼ばれます。

現在では煙の少ない焼香もあります。

※代表的な焼香の「五種香」で使用されている香料は、「沈香」「白檀」「丁香(チョウカ)または丁子(チョウジ)」「欝金(ウコン)」「竜脳(リュウノウ)」の五種です。

塗香(ズコウ)

香木・漢薬香料を細かくパウダー状にして混ぜ合わせたもの。古くは身だしなみとして、体臭を消す目的でつくられ使われた粉末状のお香ですが、のちに身体を“浄める”という意味が込められました。

いまも仏教儀式の前には“浄め香”として手に塗り、口から息を深く吸って体中を浄めるために使われています。

抹香(マッコウ)

塗香より粗いパウダー状のもの。寺院などで散布してその場を清めたり、散華(さんげ)と共に空中に撒いて、その場の香りを演出したりする“粉末状のお香”です。

また、常香盤などの灰の上に筋状に置いてから、端から火をつけ長時間燃焼させて使用したりもします。

匂い袋(ニオイブクロ)

8世紀頃より、貴族の腰飾りとして使用されていましたが、広く使用されるようになったのは、江戸時代になってからといわれています。

掛香(カケコウ)

室内の臭気や邪気を祓うために香木・漢薬香料を調合し、絹の小袋に入れたもの。

柱などにかけたり、女性が懐中したり、ひもをつけて首にかけたりします。

お香の生産地

日本一の生産量

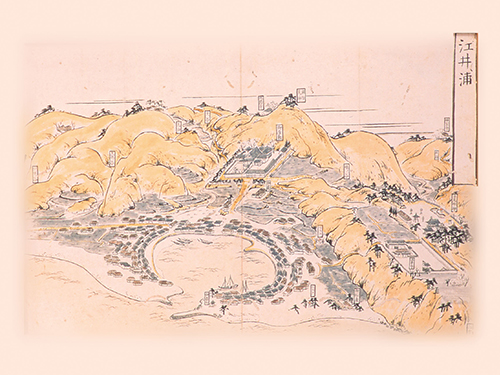

旧一宮地区江井の古地図

旧一宮地区江井の古地図

日本で最も多くのお香・お線香を生産している兵庫県。

その中でも特にたくさんのお香・お線香を生産している地域は「淡路島」です。

淡路島のお香・お線香の生産量は、日本国内の生産量の50%以上を占めています。

お線香づくりの始まり

江戸時代末期(嘉永年間)、その頃の淡路島の一宮地区は漁業が盛んでした。

しかし、冬場になると北西からの季節風の影響で漁に出られず、冬枯れ対策のための産業を探していました。

そんな折、江井在住の田中辰造氏が、嘉永三年(1850年)泉州堺で線香製造の技術に出会い、その将来性を期して、熟練の職人を伴って帰り、当時のお線香の原料であった杉の葉の粉末を阿波より購入し製造しはじめました。

これが淡路島のお線香づくりの始まりだといわれています。

お線香の町、一宮地区

旧一宮地区(現在の淡路市)の江井に線香製造が大きく発展した背景には、

- 降雨量が少なく、気候が適していたこと

(製造工程で乾燥を必要とするお線香づくりには、瀬戸内海の西風が非常に有効だった) - 立地条件に恵まれ、原材料の搬入と製品輸送に便利であったこと

- 漁家の婦人、農閑期の副業などによる安価な労働力が得やすかったこと

などが挙げられます。

当時、徳島藩の海上警備の重要な基地であった江井には、軍関係の建物や船倉が設けられ、江井港を利用する船が数多くありました。そのほとんどが九州の長崎、平戸と兵庫、大阪の堺との交易に従事していました。

戦後一時減退しましたが、自社製造者の活躍だけでなく、東京や大阪などの他産地の線香生産基地としても発展し、いまや全国生産量の70%を超えるお線香の町となりました。

お香の製造工程

- 1.調合、混練

- 2.成型

(コーン型やうずまき型は、それぞれの成型機に入れます。) - 3.裁断

- 4.乾燥、検品

- 5.箱詰

このような工程を経て、お香・お線香が薫寿堂から出荷されます。

※近年では、お香の製造についても機械化(混練機、押し出し機、切断機など)や自動化(ダンボール乾燥に伴う空調乾燥室の使用など)が進んでおり、各社において順次導入されておりますが、お香の命である「香り」は天然原料の奥深さ、各社秘伝の調香の妙によるものに変わりはございません。

豆知識

【水引】

紙で包んだ贈り物をしっかりと結び留めるための紙製の紐です。

和紙を縒って紙縒り状にし、縒りが戻らないように水糊をひいて乾かしたことから「水引」と称されました。

水引は向かって左側に白や銀などの淡い色を用い、右側に赤・黒・黄・金などの濃い色を用います。

本数は、慶事には5本・7本・9本の奇数を使用し、婚礼関係には5本2束の10本を使用します。

弔事には2本・4本・6本の偶数を使用します。

結び方は「蝶結び(花結び)」と「結び切り」の2種類があります。

「蝶結び(花結び)」は、ほどいて何度でも結べるため、何度繰り返してもよいことを祝う場合に用います。

一方「結び切り」は、二度とあってはならない、一度きりにしたい場合に用います。

結び切りにはさらに「真結び」と、一度結ぶと簡単に解けない「淡路結び」があります。

水引は地域や用途によって色や結び方の習慣が異なります。

現代では贈答品の装飾だけでなく、お正月飾りや結納品、結婚式の会場インテリアなどに用いられたりもします。

【のし】

正式には熨斗鮑(のしあわび)といい、昔アワビを伸(熨)して使ったことからこう呼ばれるようになりました。

普段私たちが「のし」という言葉を使う時には、主に品物に水引を掛けることであったり、のし紙やのし袋をさしていいますが、本来は慶事における進物や贈答品に添える飾りのことをいいます。

当時貴重だった乾燥アワビを四角形の色紙に包み、贈り物をする際に包み紙と水引の間に挟むのが元々の習慣でした。「のし」は延寿に通じ「アワビ」は長寿をもたらす食べ物とされたため、古来より縁起物とされ、神様への供え物に用いられました。

(のちに、熨斗鮑の代わりに、昆布や紙を使うようになりました。)

熨斗は包装の上から右肩につけることで「生ものを添えました」という意味になります。

生もの以外の贈り物(例えば反物や陶器、装飾品など)の場合には、のしをつけるのが通常ですが、反対に、鰹節や鮮魚などの生鮮品のように、贈り物自体が生ものである場合や生ものを供えてはいけない仏前への供物には、のしをつける必要はありません。

【のし紙】

贈り物には、白い奉書紙を掛け、水引で結び、のしをつけます。

これらを一枚の紙に印刷したものを、一般に「のし紙」と呼んでいます。

水引だけを印刷してあるものは「掛け紙」と呼び、弔事や病気見舞いなどに使用します。

【奉書紙】

楮(こうぞ)を原料とし、米粉や白土を加えて手すきした和紙のことをいいます。

神社などに差し出す奉書に多く用いられたため、奉書紙という名称で呼ばれています。

【蓮紙】

蓮は古くから「極楽往生の願い」を表現するものであったため、仏式には蓮の模様入りの掛け紙や不祝儀袋が使われることがあります。(キリスト教や神式では使用しません。)

≪のしの包装≫

本来、のしは贈り物に添え、風呂敷に包んで持参して贈りました。

現代の包装紙を風呂敷の代わりだと考えると、内のしが本来の形といえるかもしれません。

ただし、内のしがいいのか、外のしがいいのかは、これといって決まりがあるわけではなく、用途や渡すときの状況、地域性や贈る気持などによって異なります。

「内のし」

包装紙の内側にのし紙をかける方法です。

気持ちを控えめにしたい場合や謙譲の意を表したいときなどには内のしにされるといいと思います。

配送の場合には、汚れなどのことも考慮して、用途を問わず内のしにすることが多いようです。

「外のし」

包装紙の外側にのし紙をかける方法です。

気持ちを強調したい場合や贈り物を持参する場合には外のしにされるといいと思います。

「仏事」とは、仏教で行う行事全般の事を指していましたが、現在使う「仏事」という言葉の多くは、供養や法要などを表現していて、死者の弔いの為に使用されることが一般的な使い方となっているようです。

仏事の代表的なものは、亡くなってから四十九日まで行う七日毎の法要、百ヵ日(ひゃっかにち)、初盆(はつぼん)、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌などがあります。

通夜、葬儀、四十九日(満中陰)、百ヵ日を終えて、最初に訪れる年忌(ねんき)・年回(ねんかい)法要が一周忌です。亡くなって丸一年目の命日です。そして丸二年目につとめるのが三回忌といいます。

次に丸六年目が七回忌、丸十二年目が十三回忌と続きます。

故人の亡くなられた日は特別に「祥月命日(しょうつきめいにち)」と呼ばれています。

また、生活に関わってくる仏事の代表としては、お葬式や年忌、命日、お墓参り、お盆やお彼岸などがあります。

仏教ではお盆のことを「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、語源はサンスクリット語(梵語)の「ullanbana(ウラバンナ)」という言葉で「逆さ吊りの苦しみを救う」という意味があるそうです。

お盆の行事はお釈迦様の弟子の一人、目連尊者(もくれんそんじゃ)が母を救う話に由来しているといわれています。

日本でお盆の行事が初めて行われたのは、推古14年(西暦606年)と伝えられており、聖徳太子の時代にはすでにお盆行事があったことになります。

各地で行われるお盆の行事は、各地の風習などが加わったり、宗派による違いなどによって様々ですが、一般的には生前過ごした家に帰ってくるご先祖様の霊や、亡き近親者の霊を迎えて供養する行事になります。

お盆の期間

もともとは旧暦の7月15日前後でしたが、新暦に変わると農作業の繁忙期と重なってしまうため、1ヶ月後れの8月15日前後にお盆を行うところが多くなったそうです。

関西を初め西日本の地方では、月遅れの8月13日から16日までの4日間に行われるのが一般的で、関東では東京を中心に7月盆を採用することが多く、7月13日から16日までの4日間に行われています。

行事の流れ

お盆の初日である13日には「迎え火」を焚いてご先祖様の霊を出迎え、14日、15日には仏壇の前にお供え物で飾った精霊棚を設けて供養をし、16日には浄土への道しるべとなる「送り火」を焚いて送り出すという習わしになっています。

お盆とお中元との関係

中国では上元節(旧暦1月15日)、中元節(旧暦7月15日)、下元節(旧暦10月15日)の三元行事があり、中元は火を焚き、冥界にいるご先祖様に感謝する日となっています。

日本では、江戸時代に入るとお盆は民間の行事として盛んになり、「盆礼」といって親族や知人の家を訪ねて進物の贈答をすることが行われるようになりました。

関西では「素麺」、関東では「麦粉や米」などを持参したそうです。

そこには贈り主と贈り先が先祖の代から続くものとし、感謝する気持ちが込められています。

その盆礼を中元ともいい、今日の「お中元」に繋がっているといわれています。

初盆(新盆)について

故人が亡くなられて四十九日法要が終わった後(忌明け後)に、初めて迎えるお盆のことを「初盆(はつぼん)」あるいは「新盆(あらぼん・しんぼん)」とよんでいます。

四十九日前にお盆の日が来る場合には、2年目のお盆を初盆とするのが一般的とされています。

初盆には親類や知人が集まり、僧侶にお経をあげてもらうなど特に厚く供養する風習があります。

初盆の家の人は、家の門口やお墓に白一色の提灯を立て、初盆以外のお墓には白と赤の色が入った提灯を立てたり、特別な初盆用の供養具を用いる地域もあります。

関西地方の一部では「新棚(あらたな)」と呼ばれる小型のお社の中に経木塔婆(きょうぎとば)を祀ったり、精霊船に経木塔婆をのせたりします。

これは初盆を迎える霊が「新仏(あらぼとけ)」「荒魂(あらだま)」とよばれ特別な精霊とされるためです。

語源はサンスクリット語(梵語)の「波羅密多(ばーらみたー)」という言葉で、「彼の岸へ至る」という意味があるそうです。

煩悩や迷いに満ちたこの世を「此岸(しがん)」というのに対し、悟り(仏)の世界を「彼岸(ひがん)」といいます。

この世から川向こうの悟りの世界へ渡るために、教えを守り行いを慎む期間とされていたものが、春分の日と秋分の日に結びついてお墓参りなどをする年中行事となりました。

お彼岸の期間

太陽が真東から上がって真西に沈み、昼と夜の長さが同じになる「春分の日」と「秋分の日」を挟んだ前後3日の計7日間を「彼岸」とよび、この期間に仏様の供養をする事で極楽浄土へ行くことが出来ると考えられていました。西方極楽浄土の信仰と結びついた日本独自の仏教行事です。

- 春の彼岸 : 毎年3月の春分の日を中心として、その前後3日間を合わせた1週間

- 秋の彼岸 : 毎年9月の秋分の日を中心として、その前後3日間を合わせた1週間

※最初の日を「彼岸の入り」、真ん中の春分の日・秋分の日を「彼岸の中日」、最後の日を「彼岸明け」といいます。

お彼岸の供養

お彼岸には、お盆のように特に決まった行事や飾り付けをすることは少なく、一般的には中日かその前後に家族でお墓参りに出かけることが多いようです。

お墓参りの際には、墓石をきれいに洗い、周りも掃除してお花やお線香を供えます。

家庭では仏壇を掃除し、お花や季節の果物やお菓子等を供え、ご先祖様や故人の供養をします。

「ぼたもち」と「おはぎ」

春のお彼岸には「ぼたもち」、秋のお彼岸には「おはぎ」をお仏壇に供えますが、これはどちらも米と餡でつくった同じものです。季節の花に由来して、牡丹の花の咲く春は「牡丹餅」、萩の花の咲く秋は「御萩餅」という名前がつけられたようです。

さらにお花のイメージとして、ぼたもちはこしあん、おはぎは粒あんで作るそうです。

お彼岸と祝日

「国民祝日に関する法律」によりますと、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」、秋分の日は「先祖を敬い、亡き人をしのぶ」と定められています。

日本のお香について、日本書紀には「595年の4月、淡路島に沈香が漂着した」と記されています。

これがお香に関する最古の記録になり、その記述に基づき「香」の字をその書き順から「一十八日」と読み、4月18日を「お香の日」としました。